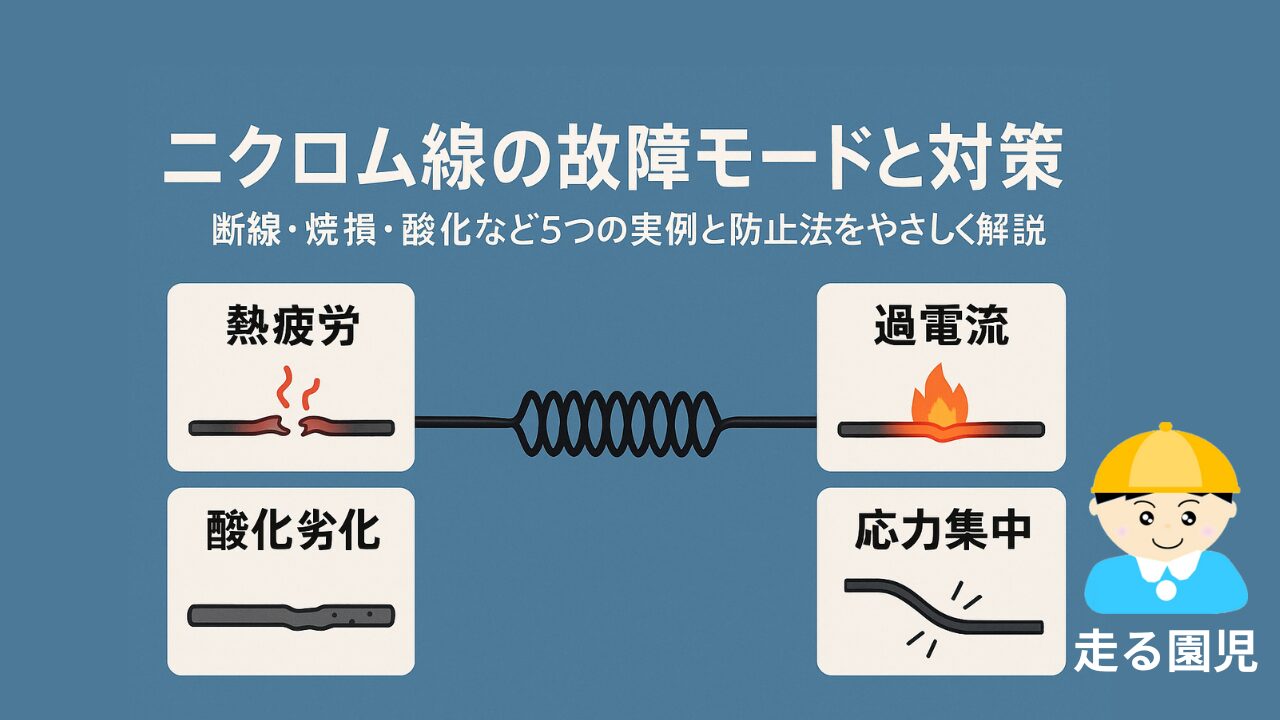

ニクロム線はヒーターや加熱装置に使われる、とても身近で重要な材料です。

しかし、長く使っていると「突然切れた」「一部だけ溶けた」など、さまざまなトラブルが起こることがあります。

今回は、ニクロム線の代表的な故障モードを、実際の例とメカニズムを交えてわかりやすく解説します。

さらに、それぞれの防止策・対処法も紹介するので、設計や実験、メンテナンスにぜひ活かしてください。

故障モード①:熱疲労による断線(サーマルショック)

🔍 実例

実験用ヒーターで、ON/OFFを頻繁に繰り返していたら、数週間でニクロム線が「パチッ」と断線。使用温度は約900℃。

⚙ メカニズム

金属は加熱・冷却を繰り返すことで膨張・収縮を繰り返す。この温度変化による応力(熱疲労)で、ニクロム線に**微小な亀裂(マイクロクラック)**が発生し、徐々に破断に至ります。

特に急激な加熱/冷却(サーマルショック)は危険。

✅ 対策

電源のソフトスタート化(徐々に加熱)

急冷ファンなどの冷却タイミング調整

長時間一定温度での運用を心がける

故障モード②:過電流による焼損(オーバーヒート)

🔍 実例

自作のヒートカッターで、太すぎるニクロム線を使った結果、通電直後に一部が「ジュッ」と焦げて焼き切れた。

⚙ メカニズム

ニクロム線には定格電流と抵抗値があります。太さ(断面積)や長さに合わない電流を流すと、局所的に発熱が集中して溶断します。

これは**ジュール熱(I²R)**の働きによるもの。

✅ 対策

使用前に電流計算を行い、適正な太さ・長さを選ぶ

過電流防止ヒューズを入れる

電源は電圧可変式(可変抵抗器や電圧制御回路)にする

故障モード③:酸化による脆化(腐食劣化)

🔍 実例

工業用ヒーターのニクロム線が2年ほど使用後に、工具で軽く触れただけで「ポロッ」と崩れ落ちた。

⚙ メカニズム

ニクロム線は耐酸化性がありますが、高温で長期間空気中に晒されると、表面のクロム酸化膜が厚くなり、内部まで脆くなっていきます。

この状態では機械的強度が著しく低下します。

✅ 対策

使用環境を**不活性ガス雰囲気(アルゴンなど)**にする

温度の上げすぎを避ける(必要以上に1000℃以上にしない)

定期的に状態を点検・交換

故障モード④:応力集中による破断(取り付け不良)

🔍 実例

トースター修理時にニクロム線を交換。

しばらくして断線したため調べたところ、固定金具の角に強く押し付けて取り付けていた。

⚙ メカニズム

ニクロム線は引張強度が高くないため、曲げや強いテンションがかかると応力が集中し、破断しやすくなります。

特に「曲げた部分」や「金属と接触する部分」での故障が多い。

✅ 対策

緩やかに曲げて、R(丸み)をもたせる

固定箇所にはセラミックや耐熱フェルトのクッション材を使用

締め付けすぎず、少し遊びを持たせた取り付け

故障モード⑤:局所的なホットスポットの形成

🔍 実例

ヒーターの一部が異常に赤くなり、やがてそこだけ断線。

全体の配線には問題がなかった。

⚙ メカニズム

ホコリ・酸化・表面キズなどにより、ニクロム線の一部に**抵抗値の高い領域(ホットスポット)**が形成され、そこが異常発熱して劣化が進行します。

✅ 対策

設置前に表面をチェックし、キズや腐食がないか確認

清掃された清潔な環境で取り付け作業を行う

表面を酸で洗浄・研磨処理することで局所抵抗を防止(工業用)

まとめ|ニクロム線を長持ちさせるコツ

ニクロム線は、適切に使えば長寿命ですが、使い方を誤ると意外なほど簡単に壊れてしまいます。

下記のポイントを意識して扱いましょう:

✅ 故障を防ぐ5つのコツ

定格電流と温度を必ず確認する

急な温度変化を避け、ソフトスタートを取り入れる

無理なテンション・曲げを避けて丁寧に設置する

使用中は定期的に表面と接点をチェック

長期使用時は酸化劣化に注意して交換を検討

ニクロム線は、「ただの線」に見えて、高温・電流・応力・酸化といったさまざまな物理現象の影響を一身に受ける過酷な材料です。

だからこそ、故障のメカニズムを理解していれば、設計も安全性もぐんとレベルアップします!

コメント