原理で分けると結露は3種類あります。

この記事では、知っておくべき、

3種の結露とそのメカニズムをわかりやすく解説します。

結露の種類

表面結露

最も一般的な結露は表面結露です。

空気中には水蒸気(水の気体)が含まれており、空気中に含むことができる水蒸気の量には限界があります。

この空気中の水蒸気の限界値は空気の温度(気温)によって変化します。

温度が高くなるほど水蒸気の限界値は大きくなり、反対に温度が下がると限度値は小さくなるのです。

水蒸気が限界値まで含んでいる状態の空気の温度が下がると、

限界値が下がるので、余分な水蒸気が液体の水(結露)になります。

このような結露を表面結露と言います。

冷たい飲み物のグラスの外側に水滴がつくのは表面結露です。

毛管凝縮による結露

表面結露のように一般的な結露は相対湿度が100%温度になると起こります

しかし、狭い隙間(すきま)では相対湿度が70%でも結露は起こります。

このような狭い隙間に起こる結露を毛管凝縮と言います。

毛管凝縮が起こる原理

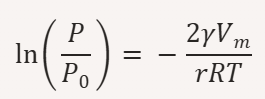

毛管凝縮はケルビンの式で説明できます。

ケルビンの式とは液体が毛細管のような狭い空間でどのように凝縮するかを説明する式です。この式は以下のように表されます

- P は曲面の蒸気圧

- P0は平坦な表面での蒸気圧

- γ は液体の表面張力

- Vmは液体のモル体積

- rrは毛細管の半径

- R は気体定数

- T は絶対温度

ケルビンの式からわかることは、毛細管の半径が小さくなる(空間が狭くなる)ほど、結露しやすくなる つまり、相対湿度がより低い環境でも結露が起こるということです。

シリカゲルなどの吸湿剤は、毛細管凝縮を利用して空気中の湿気を吸収します。

微細な孔内で水蒸気が凝縮し結露した水分を保持します。

塩の吸湿による結露

塩があると、湿度100%以下でも塩を中心に結露水で濡れます。

この現象を潮解(ちょうかい)といい、塩の吸湿性による結露です。

塩は吸湿性が高く、空気中の水蒸気を引き寄せて、塩水の水たまりができるのです。

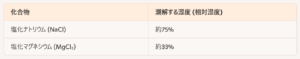

塩も色々あります。

たとえば、食塩の主成分である「塩化ナトリウム」

海水塩に含まれる「塩化マグネシウム」など塩にもいろいろなモノがあり、

塩の種類によって、潮解する湿度が異なります。

海水塩は湿度が低くても潮解してベトベトの状態になり易いので注意が必要です。

まとめ

結露の種類は表面結露、毛管凝縮、そして塩の吸湿の3つあります。

結露を防ぐためには、室内の換気を良くしたり、断熱材を使用したりすることが効果的です。この記事を参考にして、結露対策をしっかりと行いましょう!

コメント